在資本市場裏,真的一天也太長。早前,筆者與不少內地金融機構的老總討論滬港通,大家一直擔憂開通後,投資A股蔚然成風,投資港股卻會門庭冷落。

為何如此憂慮?參考內地數據,目前內地合資格可投資港股的個人投資者,僅佔A股總帳戶數的0.85%,而內地只可以一人一戶,因此數字上看似並不存在多餘水分,而按筆者所知,這0.85%裏面只有少數人有興趣買港股。

槓桿操作成效待顯

但上交所上周發布的《滬港通試點辦法》,出現了教人頗為意外的修改,刪除了禁止融資融券的條文,將在稍後「另行規定」,融資融券也就是香港所稱呼的孖展和沽空。此外,滬港通原則上也將可以支持配股,為日後在香港融資活動帶來新的資金來源。不過,有了槓桿操作,這0.85%的內地股民能否如虎添翼?實在有待觀察。

計劃啟動時間表,也是大家關注的重點,內地在「十.一」假期後,還需要進行滬港聯網實盤類比測試,投資者開通交易許可權,市場風險揭示和規則宣傳等等準備工作。此外,監管機構也需要給予投資市場充分時間作籌備,十月十三日或二十日全面啟動滬港通實在有難度,十月二十七日(周一)看似最為可行。

機構投資者套現離場

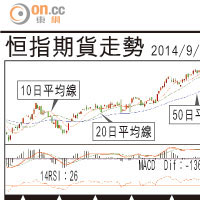

由於滬港通概念已經在炒作周期的尾聲,長線雖然依舊看好,但是個別板塊在短線已出現若干泡沫,筆者認識不少機構投資者已經開始套現離場,採取「邊打邊撤」的投資策略,在大市成交收窄的情況下,投資策略同樣需要調整。

自下半年開始,內地散戶已經投入近1,800億元人民幣的資金進入股市,資金量遠超海外投資者。不過,在「喜小」的獨特情緒下,內地大型藍籌企業的表現依然不及個別細價股,因此藍籌對海外投資者仍然有價值。

不到一個月,投資者就能進入A股市場,在這數周,也將進行投資上最後的部署。除了內地的改革及消費概念之外,筆者認為互聯網金融與資產證券化將會是一個重要的主題。

在這輪國企改革中,中央政府先以部分央企作為改革重心,無論是在引進民資或在加快市場化的步伐上,都是率先行動,同樣是率先受惠。不過,一些地區性的國企,以及在改革中尚未觸碰到的央企,隨着改革的深化,最終也受益。

無可否認,金融創新能起到一定作用,觀察近期內地企業數據,互聯網金融的確能有效調低成本,發揮到仲介的作用,而內地目前也正開拓資產證券化的發展,對「盤活存量」也能產生積極的效用。筆者亦估計,國策也將持續向相關領域傾斜,屆時移動支付概念將會重新受到市場之重視。

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授 溫天納

| 租/售 | 租 售 |  |

| 樓盤由squarefoot.com.hk提供 | ||